MQ-4Cトライトン──ノースロップ・グラマンが提案する洋上監視無人機

- Sponsored

2024-8-15 12:00

海上自衛隊では、日本周辺海域において常続的な情報収集活動を行うため、P-1やP-3Cといった有人の哨戒機が担っている任務を一部代替する「滞空型無人機」の導入を模索している。ここでは、その有力候補「MQ-4Cトライトン」に注目してみよう。

常続的な海洋監視を実現するための最適解のひとつ

広大な海洋で今現在何が起きているかを把握する手段として、これまで各国は有人哨戒機を運用してきた。しかし、有人機では連続運用時間や飛行高度などが限定され、それはすなわちカバーできる海域の制限につながる。また、24時間365日にわたる常続的な海洋監視の実現も難しくなるため、何らかの有事が生起した場合であっても、その兆候の察知や事態の把握そのものが遅れてしまう可能性も否めない。そこで、そうした問題をテクノロジーの進歩によって解決するべく、登場してきたのが無人航空機の活用だ。

アメリカ海軍では、有人哨戒機のP-8Aポセイドンと連携する無人航空機として、ノースロップ・グラマン社製のMQ-4Cトライトンの運用を開始している。MQ-4Cは、同じくノースロップ・グラマン社が開発したHALE(高高度長時間滞空)型無人偵察機であるRQ-4グローバルホークをベースに、洋上監視能力に特化した機体として開発されたもので、当初は Broad Area Maritime Surveillance Unmanned Aircraft System(BAMS UAS、広域海洋監視無人航空機システム)の名称でプログラムがスタートした。

まずは、RQ-4に改修を加えた実証機 BAMS-D(Broad Area Maritime Surveillance-Demonstrator)を用いて洋上監視に関する無人航空機の有用性や運用コンセプトを確認した後、2012年にMQ-4Cの初号機開発がスタート、2013年に初飛行を迎えた。その後、当初のスケジュールよりは遅れることとなったものの、2020年に早期作戦能力(EOC)、2023年に初期作戦能力(IOC)をそれぞれ獲得している。

さまざまなセンサーを搭載して高高度を飛行する

MQ-4Cは、高度18,000mという高高度において24時間もの連続運用が可能なHALE型無人航空機であり、主なセンサーとしては、XバンドのAESA(電子走査式アレイ)レーダーであるAN/ZPY-3 MFAS(多機能アクティブセンサー)、電子光学・赤外線センサーであるMTS-B(マルチスペクトラル目標指示システムB型)などを備えている。また、洋上哨戒任務を実施するための機体ならではの装備として、AIS(船舶自動識別システム)やESM(電子支援対策)用の受信機を装備している。

MQ-4Cが高高度において長時間運用可能という点は、広大な海域をカバーする必要がある哨戒機としては大きなメリットがある。高度が高ければ、それだけ広い範囲をセンサーの覆域内に収めることができる。言い換えれば、低高度を飛行する無人機と同じ時間だけ飛行した場合であっても、MQ-4Cの方がより広い海域を監視することができるということになる。そして、その広いエリアを24時間にわたり監視することができるのだから、1回の飛行で効率よく広大な海域をカバーすることができるわけだ。実際、ノースロップ・グラマン社の試算によると、同様の任務をこなすMALE(中高度長時間滞空)型無人航空機と比較した場合、任務の効率性は33%向上する一方、飛行時間は60%ほど少なくて済むため、運用コストが50%ほど削減できるという。

また、高高度を飛行するということは、機体の運用に関する安全性の面からも大きな意義がある。まず、射高数km程度の携帯型防空システムであるMANPADS(携帯式防空ミサイルシステム)や機関砲では撃墜することができないため、任務を安全に遂行することができる。また、一般的な旅客機が飛行する高度は約10,000m前後であるため、それよりもずっと高い高度を飛行するMQ-4Cは民間機との空中接触の可能性がほとんどなく、したがって活動空域内を安全かつ自由に飛行することが可能となるわけだ。

海洋監視にとどまらないMQ-4Cの多様なミッション

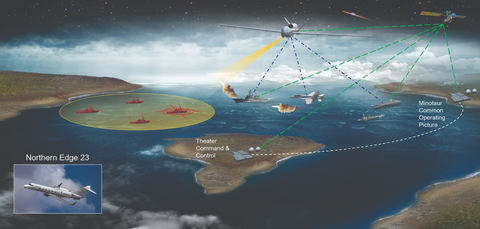

アメリカ海軍では、MQ-4Cを単に大海原を航行する船舶を監視するためのアセットとして運用しているわけではない。MQ-4Cには実に多様な任務が与えられている。その一端を示したのが、2023年にアラスカ湾沖で実施された大規模演習「ノーザン・エッジ2023」である。この演習に参加したMQ-4Cのテストベッド機(FTB)は、7日間で複数回の任務飛行を行い、アラスカ湾を航行するあらゆる艦艇の動向を監視・追跡し、そこで得られた情報を地上の指揮統制センター経由で各部隊へと送信することで、分散して配置されている艦艇や航空部隊も含め全体で共通の状況図を共有することが可能となったのだ。

また、MQ-4Cは離れた水上艦艇同士の通信を中継するための通信中継装置を装備しているため、近年アメリカ海軍が進めるDMO(分散型海上作戦)コンセプトにおいては、分散配置された艦艇同士をネットワークで結びつけるための重要なアセットとなる。加えて、MQ-4Cは戦術データリンクであるLink16にも対応しているため、収集した情報を他の艦艇や航空機と共有し、現場指揮官の意思決定を直接的に支援することも可能となる。さらに、将来的にMQ-4Cは目標情報をリアルタイムで共有するCEC(共同交戦能力)用の端末を搭載することで、艦艇同士で射撃管制に必要な情報を共有して自艦のレーダー覆域外を飛行する目標に対処するNIFC-CA(海軍統合火器管制―対空)に参加することも計画されている。

これに加えて、2023年6月に納入されたMQ-4Cのアメリカ海軍向け量産初号機(累計では4号機)からは、電波情報を収集するSIGINT(電子信号偵察)機能が付加されている。これは、他国の艦艇や航空機、さらに地上施設などから発せられる、レーダーや通信といった電波情報を収集するための機能で、アメリカ海軍ではSIGINT任務のため長年運用してきたEP-3Eアリーズ電子偵察機をMQ-4C(および必要な改修を加えたP-8A)で置き換えることとしている。

アメリカとオーストラリアが採用したMQ-4C

現在、アメリカ海軍ではMQ-4Cを第19無人機哨戒飛行隊(VUP-19)にて配備・運用している。VUP-19は、アメリカのフロリダ州ジャクソンビル海軍航空基地およびメイポート海軍基地を拠点とする部隊で、今後世界中に展開する予定であるMQ-4Cの保守・整備や運用に携わる約300人の要員を擁している。インド太平洋地域においては、2020年にEOCを獲得して以来グアム島へとMQ-4Cを随時展開し、活動を実施している。また、2024年3月にはイタリアのシニョネッラ海軍航空基地にも展開し、はじめて欧州方面への展開を実施している。現在のところ、5機のMQ-4Cがアメリカ海軍に納入されており、累計運用飛行時間は合計約5000時間以上に達している。

また、アメリカに次いでオーストラリアもMQ-4Cの採用を決定している。オーストラリアは2024年現在4機のMQ-4Cを購入しており、初号機は2020年に製造を開始して2023年に完成。その後、飛行試験などを実施したのち2024年6月にオーストラリアのティンダル空軍基地へと到着、同軍への引き渡しが行われた。オーストラリア空軍では2026年から第9飛行隊においてMQ-4Cの運用開始を予定しており、南オーストラリア州のエディンバラ空軍基地と北部準州のティンダル空軍基地の2か所からインド太平洋地域の情報収集を行うとしている。

日米豪、空自と海自をつなぐ存在になり得るMQ-4C

このように、着実にその運用実績を積み重ねているMQ-4Cだが、同機の持つ高い能力は日本にとっても大変有用である。現在、海上自衛隊では既存の有人哨戒機(P-1)が担っている任務を一部代替し、日本周辺海域での常続的な情報収集活動を行うための機体として「滞空型無人機」の導入を模索しているが、MQ-4Cはその有力な候補の一つとなり得る。

海上自衛隊においてMQ-4Cを導入するメリットは多い。まず、日米豪という近年安全保障上の連携が強化されているこの3か国間で共通の無人航空機を導入することができれば、平時から有事にかけての情報共有や連携など相互運用性の向上につながる。また今後、海上自衛隊ではアメリカ海軍と同様に「艦艇の分散」を基本とするDMOを運用コンセプトの中核に据えるとされていることから、MQ-4Cが有する高度な情報共有機能・通信中継機能、そして将来的に付加されるとみられているCECは、海上自衛隊にとって極めて重要な存在となることは想像に難くない。特にCECに関しては、現状で航空自衛隊が運用するE-2D先進型ホークアイ早期警戒機がなければ艦艇(CEC端末搭載イージス艦)同士の長距離での見通し線外通信は不可能であるため、海上自衛隊独自のアセットで、しかもE-2Dより高高度を長時間飛行し、かつ安全に運用できるMQ-4Cが加わることは非常に大きな意義を有する。

さらに、自衛隊ではすでに航空自衛隊がRQ-4グローバルホークを運用していることから、整備や運用面でのノウハウ獲得という面でもメリットがある。たしかに、もし仮に海上自衛隊がMQ-4Cを導入するとなった場合、一見すると異なる組織で同種の機体を運用することは非効率的に思えるかもしれない。しかし、それぞれが異なる運用目的を持つ機体である以上、むしろ各組織の要求にこたえるという観点からは致し方ない選択といえる。さらに、現在航空自衛隊がRQ-4を運用している青森県の三沢基地では、ノースロップ・グラマン社の社員からなるCLS(ロジスティクスサポート担当契約要員)チームが、整備や運用に関するサポート体制を構築している。もし、海上自衛隊がMQ-4Cを採用し、それを同じく青森県の八戸航空基地に配備するとなれば、三沢基地のCLSがその運用を同じく支援することが可能となり、効率的かつ早期の運用能力獲得が期待される。

また、現在海上自衛隊では今後退役するEP-3情報収集機の後継として、P-1哨戒機をベースとする「電子作戦機」の開発を実施することとしている。しかし、今後の安全保障環境を踏まえれば、こうした任務は有人機だけではなく無人機も同時に用いた方が、安全かつ効率的に任務を遂行できると考えられる。その観点からも、MQ-4Cトライトンは有用な存在となり得るのではないだろうか。

<ノースロップ・グラマン公式YouTubeサイトのトライトン動画>

Ranking読まれている記事

- 24時間

- 1週間

- 1ヶ月

- 自衛隊、コブラ・ゴールド26に参加 在外邦人保護や落下傘降下を演練(1月31日~3月6日)

- 人事発令 令和7年8月1日付け、1佐職人事(陸自196名、海自60名、空自62名)

- ロシア軍によるウクライナ侵略の状況 2月16日 防衛省まとめ

- 人事発令 令和7年12月16日付け、将補人事(陸自12名、海自13名、空自13名)

- 三菱電機ら7社参画の衛星コンステレーション事業契約、 防衛省が公表 総額2831億円

- 人事発令 3月24日付け、1佐人事(陸自87名、海自81名、空自86名)

- 陸自 静内対空射場での対空射撃訓練中に無人標的機が洋上着水、すでに回収済み(2月22日)

- 人事発令 令和7年8月1日付け、将補人事(陸自36名、海自11名、空自20名)

- 報道官が記者会見 中国が日本企業20社を輸出規制リストに掲載した報道について(2月24日)

- レールガンの進捗状況を発表 極超音速兵器の撃墜めざす:防衛装備庁シンポジウム レポート③

- 《特集》洋上防空の絶対解──E-2D アドバンスト・ホークアイ 後編

- 海上幕僚長が記者会見 インドネシア出張の報告や海自の改編など(2月17日)

- 北宇都宮駐屯地所属のヘリが飛行訓練中にネジ1個を落下(2月18日)

- 人事発令 令和8年2月16日付け、1佐人事(空自3名)

- 人事発令 令和7年8月1日付け、1佐職人事(陸自196名、海自60名、空自62名)

- 自衛隊、コブラ・ゴールド26に参加 在外邦人保護や落下傘降下を演練(1月31日~3月6日)

- 三菱電機ら7社参画の衛星コンステレーション事業契約、 防衛省が公表 総額2831億円

- アデン湾海賊対処の水上部隊 令和8年1月の活動状況を公表

- 自衛官・防衛省職員らの給与アップ改正案を閣議決定、国会に提出(12月8日)

- 人事発令 令和7年8月1日付け、将補人事(陸自36名、海自11名、空自20名)

- 人事発令 令和8年2月6日付け、将人事(陸自2名)

- 人事発令 令和8年2月16日付け、1佐人事(空自3名)

- 人事発令 令和8年2月4日付け、1佐人事(空自2名)

- レイセオンのドローン迎撃無人機「コヨーテ」が物理的手段を用いないドローン群の撃退に成功(2月11日)

- 3等空佐の懲戒処分を発表 職権濫用及び虚偽の行政文書作成(2月10日)

- 《特集》洋上防空の絶対解──E-2D アドバンスト・ホークアイ 後編

- 人事発令 令和7年8月1日付け、1佐職人事(陸自196名、海自60名、空自62名)

- 人事発令 令和7年8月1日付け、将補人事(陸自36名、海自11名、空自20名)

- 人事発令 令和8年2月6日付け、将補人事(陸自1名)

- 防衛省、次期防衛衛星通信の整備事業を三菱電機と契約(2月6日)